LA CIVILTA CONTADINA A PANICALE

Quando si ricordano le attività economiche che in passato hanno sostenuto il territorio di Panicale, è d'obbligo parlare dell'agricoltura e della civiltà contadina, che per lunghi decenni ha caratterizzato non solo il Comune di Panicale, ma l'Italia intera.

Questo momento rappresentava quasi un rito sacro: con la mietitura e la successiva battitura si otteneva la materia prima dell'alimentazione quotidiana, il grano, da cui si ricavava la farina. Le mani sapienti delle donne contadine trasformavano la farina in pane, pasta e altri alimenti di prima necessità. Il pane, in particolare, veniva cotto nel forno a legna di casa, generalmente in quantità sufficiente per più giorni. A volte, il forno già caldo veniva condiviso con i vicini, che ne approfittavano per cuocere anche il loro pane.

La battitura del grano, come la vendemmia, era un evento atteso, soprattutto dai bambini, che approfittavano dell'impegno dei genitori nella trebbiatura per trascorrere la giornata tra giochi e abbuffate di prodotti contadini. Considerata la fatica di quel lavoro, si mangiava almeno quattro o cinque volte al giorno. I pasti erano abbondanti: pasta fatta in casa, come le tagliatelle condite con un nutriente sugo d'oca, seguite da saporiti arrosti di pollame, faraone e oche, con contorni di insalata dell'orto. Non mancava mai il dolce, rigorosamente fatto in casa: il torcolo, una ciambella con il buco, era il dessert tradizionale della battitura, accompagnato dal Vin Santo. Durante i pasti – e anche nell’aia – il vino della cantina non mancava mai (a volte anche in quantità abbondanti!), perché, tra fatica e caldo, si sentiva il bisogno di ristoro.

Oggi può sembrare eccessivo sedersi a tavola quattro o cinque volte al giorno, ma la battitura del grano era un lavoro durissimo: iniziava all’alba e si concludeva a tarda sera, a volte proseguendo fino al giorno successivo con una breve sosta notturna. La durata dipendeva dalla quantità di grano da trebbiare. E la fatica, vi assicuro, era davvero tanta!

Fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, la mezzadria, salvo rare eccezioni, è andata lentamente scomparendo. I contadini attratti dal lavoro in fabbrica preferirono abbandonare il lavoro nei campi e in molti emigrarono nelle città industriali del nord o all'esterno dove trovavano opportunità di lavoro più remunerative, meno faticose ma soprattutto condizioni di vita più umane, anche se andrebbe approfondito l'argomento per i migranti all'estero che non sempre erano ben accolti, ma questa è un'altra storia.

UN PASSATO RECENTE CHE SEMBRA LONTANO SECOLI

Quando si parla di attività agricole, la mente vola subito ai ricordi

d'infanzia, a quando vivevo in una casa di campagna, la classica abitazione contadina. Nell'aia galline, oche, tacchini e anatre scorrazzavano liberi,

mentre nelle stalle trovavano posto mucche, maiali, pecore e conigli. Nel sottotetto, invece, si riproducevano numerose famiglie di colombi. Durante

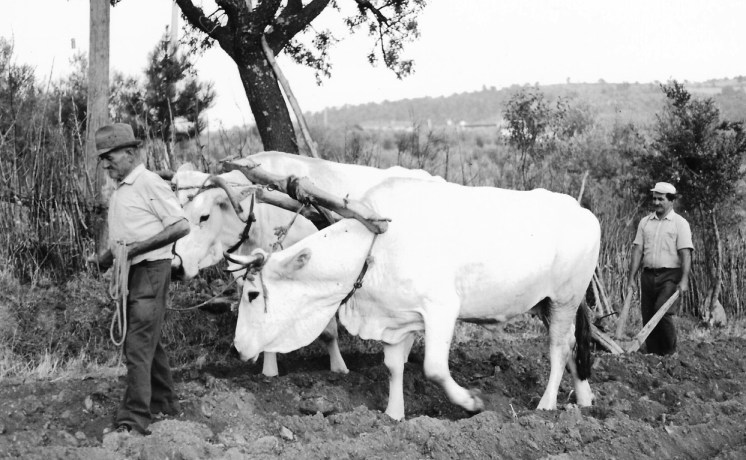

l'estate, con la chiusura delle scuole, era bello andare in campagna con i genitori per raccogliere il fieno e trasportarlo nel fienile su carri di

legno trainati da coppie di bovini di razza Chianina. Ancora più emozionante era l’inizio della mietitura del grano, pochi giorni dopo la raccolta del

fieno.

Questo momento rappresentava quasi un rito sacro: con la mietitura e la successiva battitura si otteneva la materia prima dell'alimentazione quotidiana, il grano, da cui si ricavava la farina. Le mani sapienti delle donne contadine trasformavano la farina in pane, pasta e altri alimenti di prima necessità. Il pane, in particolare, veniva cotto nel forno a legna di casa, generalmente in quantità sufficiente per più giorni. A volte, il forno già caldo veniva condiviso con i vicini, che ne approfittavano per cuocere anche il loro pane.

La battitura del grano, come la vendemmia, era un evento atteso, soprattutto dai bambini, che approfittavano dell'impegno dei genitori nella trebbiatura per trascorrere la giornata tra giochi e abbuffate di prodotti contadini. Considerata la fatica di quel lavoro, si mangiava almeno quattro o cinque volte al giorno. I pasti erano abbondanti: pasta fatta in casa, come le tagliatelle condite con un nutriente sugo d'oca, seguite da saporiti arrosti di pollame, faraone e oche, con contorni di insalata dell'orto. Non mancava mai il dolce, rigorosamente fatto in casa: il torcolo, una ciambella con il buco, era il dessert tradizionale della battitura, accompagnato dal Vin Santo. Durante i pasti – e anche nell’aia – il vino della cantina non mancava mai (a volte anche in quantità abbondanti!), perché, tra fatica e caldo, si sentiva il bisogno di ristoro.

Oggi può sembrare eccessivo sedersi a tavola quattro o cinque volte al giorno, ma la battitura del grano era un lavoro durissimo: iniziava all’alba e si concludeva a tarda sera, a volte proseguendo fino al giorno successivo con una breve sosta notturna. La durata dipendeva dalla quantità di grano da trebbiare. E la fatica, vi assicuro, era davvero tanta!

Carratura del grano

Contadini anni 20'

Rievocazione della Mietitura

LA VENDEMMIA

Arrivava settembre, il mese della vendemmia. Per i contadini era un momento fondamentale, quasi al pari della battitura del grano. Dopo un intero anno di cura e lavoro – dalla vangatura manuale, una fatica immane, alla potatura e ai trattamenti con il ramato – la vigna era finalmente pronta a dare i suoi frutti.

Si preparavano le botti, i tini e i "bigonci", contenitori in legno a forma di tronco di cono stretto, realizzati con doghe tenute insieme da fasce di ferro. I bigonci venivano utilizzati per trasportare l'uva durante la raccolta e, una volta pieni, caricati su carri trainati dai buoi e condotti alla cantina, dove l'uva veniva lavorata e trasformata in ottimo vino.

Come per la battitura del grano, i contadini si aiutavano reciprocamente nella vendemmia e nella lavorazione delle uve. Dopo la fermentazione e l’intero processo necessario per ottenere il vino, iniziava la gara tra vicini e amici per vantarsi su quale fosse il migliore, invitandosi a vicenda all’assaggio.

E per gustare davvero il vino novello, un solo bicchiere non bastava mai...

Rievocazione della trebbiatura

Raccolta delle olive

Una fase della vendemmia

LA RACCOLTA E LA MOLITURA DELLE OLIVE

Per la famiglia contadina, l’olio ha da sempre rappresentato una fonte di nutrimento e un importante sostegno economico. Ancora oggi, nonostante le crescenti difficoltà nel mantenere attiva ed efficiente questa attività agricola, le colline di Panicale sono avvolte da un manto verde costituito da migliaia di piante di olivo. Grazie alla posizione collinare e alla mitezza del clima, influenzato anche dalla presenza del Lago Trasimeno, queste piante restituiscono ogni anno un olio dal gusto avvolgente e di grande qualità.

Con il passare degli anni, i metodi di raccolta e molitura sono cambiati profondamente. Dalla raccolta manuale, con il cesto di vimini sulle spalle e l’uso di traballanti scale di legno per raggiungere i rami più alti, si è passati a tecniche semi-automatiche. Anche la molitura ha subito una notevole evoluzione: dalle tradizionali macine in pietra si è arrivati alle moderne macchine, capaci di macinare in poche ore quintali di olive, estraendo un olio di ottima qualità.

Per chi fosse interessato, l’Oleificio Cooperativo Il Progresso, situato in località *Olmini* ai piedi della collina di Panicale, produce e vende l’olio delle colline panicalesi con il marchio *Olio San Sebastiano*. Per i turisti che si trovano a transitare nella zona, rappresenta una tappa obbligata, ideale per acquistare uno dei prodotti più pregiati di Panicale e dell’area del Lago Trasimeno, sia per sé che come souvenir di viaggio.

LA CASA CONTADINA

ASPETTI STORICI E SOCIALI

La vita dei mezzadri nel secolo scorso era segnata da difficoltà e precarietà costanti. La mezzadria, un sistema agrario diffuso in Italia, prevedeva che il mezzadro lavorasse la terra di un proprietario e dividesse i prodotti agricoli

e della stalla a metà (in

seguito al 58% a favore del mezzadro). Questo contratto, però, spesso favoriva il proprietario, lasciando i mezzadri in condizioni di povertà

(a volte anche estema) e dipendenza economica. Il timore di essere cacciati dal podere era costante, poiché il rinnovo del contratto dipendeva esclusivamente dalla volontà del proprietario.

Le lotte contadine furono un momento cruciale per il miglioramento delle condizioni di vita dei mezzadri. Questi movimenti, spesso sostenuti da sindacati e partiti politici, miravano a ottenere una riforma agraria e una revisione dei contratti. Tuttavia, queste lotte incontrarono resistenze e repressioni, come dimostra l'eccidio di Panicale.

Il 15 luglio 1920, durante una manifestazione per il rinnovo del patto colonico, i carabinieri aprirono il fuoco sui contadini, uccidendo sei persone e ferendone altre quattordici. Questo tragico evento è storicamente riferito come uno dei momenti più drammatici del biennio rosso in Italia, spesso menzionato come "I fatti di Panicale".

La divisione dei prodotti agricoli tra mezzadro e proprietario terriero, inizialmente, era basata sul principio della metà: il 50% per ciascuna parte. Questo sistema, che risale alle origini della mezzadria, era

considerato equo in teoria, ma nella pratica spesso favoriva il proprietario, che deteneva il controllo delle decisioni aziendali e delle risorse. Con il tempo, e soprattutto nel corso del XX secolo, ci furono

pressioni per modificare questa divisione. In alcune regioni, si passò a una ripartizione più favorevole al mezzadro, come il 58% a suo favore.

Il 15 luglio 1920, durante una manifestazione per il rinnovo del patto colonico, i carabinieri aprirono il fuoco sui contadini, uccidendo sei persone e ferendone altre quattordici. Questo tragico evento è storicamente riferito come uno dei momenti più drammatici del biennio rosso in Italia, spesso menzionato come "I fatti di Panicale".

Fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, la mezzadria, salvo rare eccezioni, è andata lentamente scomparendo. I contadini attratti dal lavoro in fabbrica preferirono abbandonare il lavoro nei campi e in molti emigrarono nelle città industriali del nord o all'esterno dove trovavano opportunità di lavoro più remunerative, meno faticose ma soprattutto condizioni di vita più umane, anche se andrebbe approfondito l'argomento per i migranti all'estero che non sempre erano ben accolti, ma questa è un'altra storia.